歯科矯正にかかる費用は高額になるため、少しでも抑えたいと考えている方も多いのではないでしょうか。実は、歯科矯正の費用は条件によって医療費控除の対象になる場合があります。

この記事では、歯科矯正が医療費控除の対象になる条件や、申請方法、計算例を詳しく解説しています。歯科矯正の医療費控除のやり方について知りたい方は、ぜひご覧ください。

歯科矯正は医療費控除の対象になる?

自分が受けている歯科矯正が医療費控除の対象になるのかがわからない、受けようと思っているけれど控除対象でなければ不安、という方もいるのではないでしょうか。

歯科矯正は、目的によって医療費控除の対象となるケースとならないケースに分けられます。ここでは、歯科矯正で医療費控除の対象になる条件をまとめました。

医療費控除の対象となるケースや条件

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計金額が所定の額よりも多い場合、確定申告で申請することで納めた所得税の一部が戻ってくるという制度です。

1月1日から12月31日までの1年間の医療費が10万円を超える場合、または総所得金額等が200万円未満の場合、医療費がその5%を超えるときに利用できます。生計を同一にする家族の分も合算可能です。歯科矯正が医療費控除の対象となるのは、医療目的で歯科矯正が必要と認められている場合です。

大人の場合と子供の場合でも、適用される条件は変わりませんが、子どもの歯科矯正は医療費控除の対象となることがほとんどです。以下に、大人の場合と子どもの場合に分けて歯科矯正の医療費控除対象になるケースについて解説します。

大人の歯科矯正は機能回復のための治療のみ

大人の歯科矯正が医療費控除の対象となるには、歯科医師が、噛み合わせや歯並びによって喋る、食べるなどの行動に問題が生じているため歯列矯正を行うと診断した場合に限られます。医療費控除の対象となる例として、出っ歯で食べ物が噛み切れない、受け口や開咬などでうまく喋れないなどがあります。

歯科矯正を希望する方の中には、見た目をよくしたいという審美目的の場合も少なくありませんが、こちらは医療目的ではないため、医療費控除の対象にはなりません。

子どもの歯科矯正は基本的に医療費控除対象

子どもの歯科矯正の場合は、基本的に医療費控除の対象となる場合が多いです。子どもの歯科矯正が医療費控除の対象になりやすい理由は、成長過程にある子どもの噛み合わせや歯並びを治療することによって、成長を妨げる要因を改善できるためです。

具体的には、以下のような症例の場合に医療費控除の対象となります。

- 噛み合わせがずれている

- 噛み合わせのせいで歯や顎の成長を阻害している

- 咀嚼がうまくできない

- 発音が聞き取りにくい

このような場合には、医療費控除を申請することで税金の一部が戻ってきます。

医療費控除の対象にならないケース

歯科矯正が医療費控除の対象にならないケースは、見た目の改善を目的とする場合です。

例えば、機能に問題はないが前歯の小さながたつきが気になり部分矯正をした場合などは医療費控除の対象にはなりません。子どもであっても審美目的の歯科矯正は医療費控除の対象にはならないので注意が必要です。

子どもの年齢について制限はありませんが、一般的に15歳以上の場合は審美目的と判断されるケースが増えます。高校生になると、歯の生え変わりが終わり、顎の成長も落ち着くため、成長を正常に促すための治療というよりも、審美目的の矯正治療になるケースが増えるためです。

自分が希望する歯科矯正が医療費控除の対象となるかどうかを事前に矯正歯科で相談しておくと安心です。

歯科矯正の医療費控除の対象になる費用

歯科矯正で医療費控除の対象になった場合、どの費用を合算していいのかわかりにくいと思っている方もいるかもしれません。歯科矯正の場合、医療費控除の対象となる費用は、治療費と通院のための交通費です。

ここでは、歯科矯正の医療費控除対象になる費用、ならない費用について詳しく解説します。

対象になる費用

歯科矯正で医療費控除の対象となる費用は以下のものです。

- 診察費:検査費用、診察料、治療費、矯正装置代、調整料、処置料など

- 医薬品代:治療をするうえで必要な処方薬や市販薬の費用

- 交通費:通院のために利用した公共交通機関の利用費

領収書がない電車やバスを利用して通院した際には、ノートに料金と日付をメモしておきましょう。また、タクシーの利用費は、通院する方の身体の状況などで電車やバスの利用が困難な場合のみ、医療費控除の対象となる場合があります。

対象にならない費用

歯科矯正で医療費控除の対象とならない費用は以下のものです。医療費控除に含めないよう、注意が必要です。

- 自家用車で通院した場合の交通費:ガソリン代、駐車場代など

- 予防目的の医薬品代:病気の予防や健康増進の目的で処方された薬・購入した医薬品

- 分割払いの金利:クレジットカードやデンタルローンの金利、手数料

- 診断書発行料:医療費控除の要件を満たさない歯科矯正で診断書を発行してもらう時にかかった費用

歯科矯正の医療費控除の申請方法

歯科矯正の医療費控除のやり方はどうすればいいのか、必要な書類がわからない、といったお悩みを持つ方も少なくありません。

ここでは、医療費控除に必要なものと申請方法を解説します。

必要なもの

医療費控除は、年末調整に含まれないため、自分で確定申告をする必要があります。

医療費控除の申請に必要なものは以下の6点です。

- 確定申告書

- 申告する年の源泉徴収票

- 申告する年に行った矯正歯科治療の領収書

- 通院にかかった交通費の領収書

- デンタルローンの契約書または明細書

- 申告者の口座番号がわかるもの

- 印鑑

年をまたいで治療を行っている場合、申請できるのは申告する年(1月1日〜12月31日)の医療費です。

申請方法

歯科矯正の医療費控除のやり方は以下の手順で行います。

- 医療費控除の明細書を作成

- 確定申告書を作成

- 確定申告を行う

- 還付金の受け取り確認

以下にそれぞれの手順について詳しく解説します。

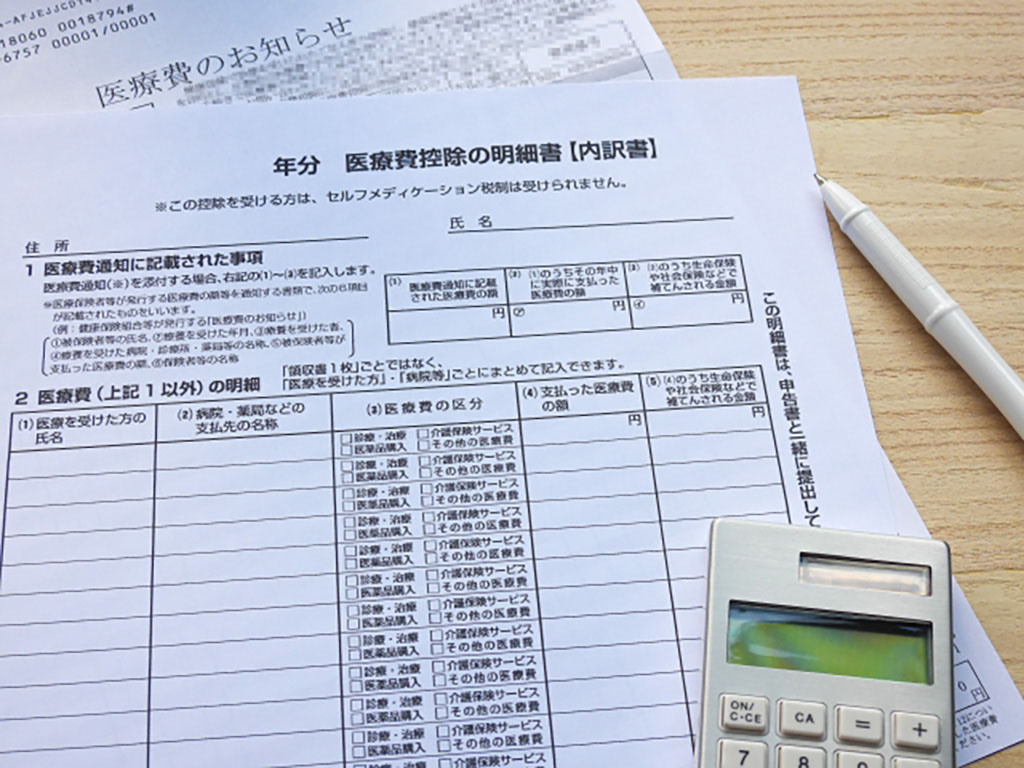

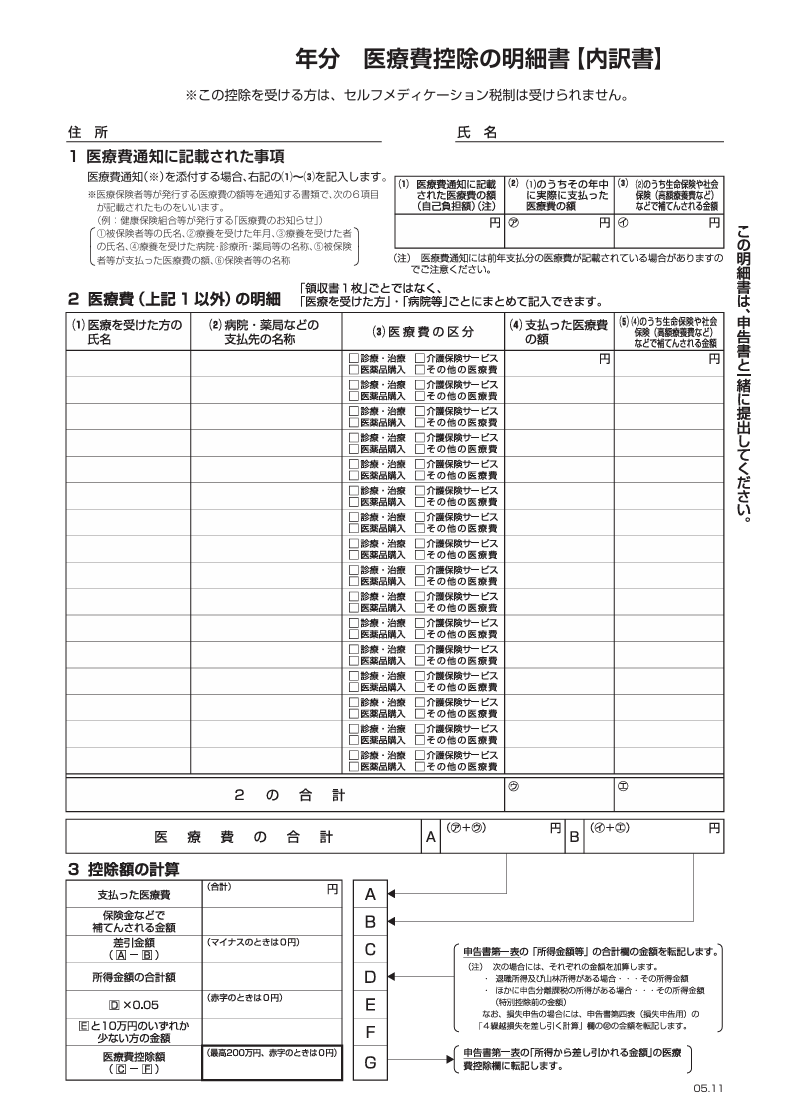

1. 医療費控除の明細書を作成

まず、医療費控除の明細書を作成します。

医療費控除の明細書とは、申告する年に支払った医療費の明細を、氏名、支払先の名称、医療費の区分、支払った医療費などを記載するものです。健康保険組合から送られる『医療費のお知らせ』や、保管している領収書などをもとに作成しましょう。

引用:A1-1 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)|国税庁、「 年分 医療費控除の明細書」

『医療費控除の明細書』を作成し添付することで、医療機関の領収書の添付は不要となりました。しかし、医療費控除に使用した領収書は、税務署から求められた場合に提出できるよう、過去5年間は保存しておきましょう。

2. 確定申告書を作成

確定申告書は、国税庁のホームページで作成できます。

申告した年の源泉徴収票、医療費控除の明細書をもとに作成し、還付金が振り込まれるための口座番号などを記載します。

添付書類の注意点として、歯科矯正の医療費控除のための確定申告では診断書の添付は必須ではありません。しかし、治療目的の歯科矯正であることを明確にするためにも、診断書を添付するのがおすすめです。税務署が歯科矯正の目的を客観的に判断するための証明として、診断書の提出を求めるケースもあります。

矯正歯科によっては、診断書を治療後でも出してくれる場合もあるため、医療費控除を考えている場合には、治療中に診断書の依頼について相談しておくのがおすすめです。

3. 確定申告を行う

書類が揃ったら、確定申告を行います。

現在では、確定申告の提出方法は以下の3通りです。

- 管轄の税務署に直接持参する

- 税務署に郵送する

- 電子申告(e-tax)で申告する

管轄の税務署に直接持参する際に混み合う場合もあります。時間に余裕のある時に持参するようにしましょう。

電子申告は、国税庁のホームページで提出可能です。また、マイナンバーカードを連携することで、スマートフォンでも電子申告ができます。自分に合った提出方法を選んで確定申告を行いましょう。

4. 還付金の受け取り確認

確定申告が完了した後、問題がなければ1か月半程度で還付金が振り込まれます。税務署から還付金額が記載されたはがきが届くので、確定申告書に記載した口座を確認してください。

歯科矯正の医療費控除でいくら戻る?

歯科矯正で医療費控除をした場合、いくらお金が戻ってくるのか気になる方もいるのではないでしょうか。

ここでは、医療費控除の還付金の計算方法について解説します。計算例も掲載していますので、気になる方は参考にしてください。

医療費控除の計算方法

医療費控除の還付金の計算には、支払った医療費と所得金額の確認が必要です。

申告する年(1月1日から12月31日)の医療費から医療保険などの補填金と10万円(所得が200万以上の方)を差し引いた金額が医療費控除額となります。所得が200万以下の方が差し引かれる金額は10万円ではなく、総所得金額×5%の金額です。

還付される金額は医療費控除額×所得税率で計算されます。所得税率は以下の表のとおりです。

| 課税される所得金額 | 税率 |

|---|---|

| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |

| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |

| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |

| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |

| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |

| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |

| 40,000,000円 以上 | 45% |

参考:国税庁 所得税の税率

自分の所得金額に対応した税率を、上記の計算式に当てはめると還付金額がわかります。

医療費控除の計算例

歯科矯正の医療費控除の計算例を解説します。

所得が300万円で医療費が80万円かかった場合、医療費控除額は80万円-10万円で70万円です。300万円の所得税率は上記の表より10%だとわかるため、医療費控除の還付金は70万×10%で7万円になります。

医療費と所得によって、還付金の額は変わりますので、注意が必要です。

歯科矯正の医療費控除のQ&A

歯科矯正の医療費控除について、よくある質問をまとめました。

歯科矯正の医療費控除は誰が申請する?

医療費控除は、所得税を納めている納税者が、支払った医療費に応じて所得税の還付を受けることができる制度です。

生計をともにしていれば、扶養外の共働きの夫婦ではどちらでも申請が可能ですが、所得が多い方が申請したほうが還付金額は高くなります。

デンタルローンやクレジットカード払いでも控除される?

デンタルローンやクレジットカード払いでも医療費控除は受けられます。注意点として、以下の3点があります。

- 金利や手数料は医療費控除の対象外

- デンタルローンの場合はその年に実際に支払った金額が対象医療費となる

- クレジット払いの場合は窓口で清算を行った日が属する年が対象

クレジットカード払いの場合は、口座からお金が引き落とされた日が対象ではないので気をつけましょう。

歯科矯正の領収書はとっておくべき?

歯科矯正の領収書はとっておく必要があります。

確定申告の『医療費控除の明細書』を書く際にも必要となり、さらに国税庁の指示により、医療費控除を行った後も5年間自宅で保存をしなくてはなりません。税務署は、申告期限から5年間、領収書の提示や提出を求めることがあるためです。

確実に医療費控除の対象になるには?

一般的に中学生までに矯正歯科を行う場合は、成長を阻害するという理由で医療目的となるケースが多いため、医療費控除の対象になります。

未成年で歯科矯正を受けると、医療費控除の対象になりやすいので、早めに歯科医師に相談することをおすすめします。ただし、治療目的ではなく、審美目的の歯科矯正は医療費控除の対象にはなりません。

自分では審美目的だと思っていても、実は機能面の問題があるというケースもあります。出っ歯で口が前に飛び出しているので、見た目をよくするために歯科矯正を受けたいと思っている場合、その出っ歯が原因で口が閉じられない、咀嚼に問題が出ているなどの場合は、医療目的での治療となります。

審美目的か医療目的かは、歯科医師でなければ判断できない場合もあるので、まずは矯正歯科治療前の相談や診断を受け、医療費控除の対象となるかどうか調べてみましょう。

まとめ

歯科矯正が医療費控除の対象となるには、医療目的で歯科矯正が必要と認められている場合に限られます。子どもの歯科矯正の場合は、成長を妨げる噛み合わせなどの治療によるものが多いため、医療費控除の対象となることが多いです。医療費控除は確定申告で申請しない限りは還付金も受け取れないため、忘れずに申請しましょう。

Shiro矯正歯科では、お子さんから大人まで幅広く矯正治療を行っています。わかりやすい料金体系とデンタルローンやクレジットカード払いで患者さんの負担軽減も心がけています。

医療費控除の対象となるかのご質問も、カウンセリングや診断の際に受け付けております。ぜひお気軽にShiro矯正歯科へご相談ください。